LA REVUE

La revue Étude et Gestion des Sols (EGS) publie des articles en français. Elle vise à favoriser les échanges et le transfert de connaissances en matière de science du sol. Les articles sont soumis à une procédure de relecture par des pairs et peuvent inclure des résultats originaux, des synthèses, des revues bibliographiques, des notes techniques et historiques. EGS publie également des numéros ou dossiers thématiques, ainsi que des articles d’opinion scientifique.

Depuis le 1er janvier 2013, EGS a abandonné sa version papier traditionnelle et est désormais publiée sous forme électronique (fichiers PDF), avec un accès et un téléchargement libres et gratuits. Les illustrations sont en couleurs. Certains numéros spéciaux peuvent être disponibles en version papier et en noir et blanc, à un prix variable selon le nombre de pages.

La revue est animée par Anne Richer de Forges et Dominique Arrouays. Le contact pour proposer un article est le suivant :

anne.richer-de-forges[at]inrae.fr

Instructions aux auteur·rices

« Définir et évaluer la qualité/santé des sols ».

Ce numéro spécial se propose de faire le point sur le thème de la qualité/santé des sols et sur les débats qu’il génère dans la sphère scientifique, en y incluant l’ensemble de ses dimensions (sols anthropisés ou pas, sols urbains, agricoles, forestiers ou naturels) et des disciplines qui l’abordent (des sciences naturelles aux sciences humaines et sociales). Il s’agit d’en préciser le cadre, d’en illustrer les avancées conceptuelles et méthodologiques, d’appréhender ses différentes dimensions (scientifiques, sociétales, légales, politiques), et d’en dessiner les prospectives.

Les propositions d’articles sont attendues avant le 7 juillet prochain.

En savoir plus sur l'appel à communicationNUMÉROS SPÉCIAUX

Retrouvez ici la liste des derniers numéros spéciaux publiés par l’EGS :

Etude et Gestion des Sols : numéro spécial « les 20 ans du GIS Sol »

- 07/04/2025

- Articles EGS

- Texte brut ou illustré

Ce numéro spécial comprend 12 articles séquencés en quatre parties.

Les trois articles « Le GIS Sol, sa genèse et son évolution au cours des vingt dernières années » (Arrouays et al., 2022), « Le rayonnement et les actions significatives du GIS Sol à l’international » (Arrouays et al., 2023), « Les programmes du GIS Sol, leurs contenus et leurs évolutions » (Bispo et al., 2025) présentent le GIS Sol, sa structure, ses fondements et évolutions, les cinq programmes qui le structurent et leurs évolutions, son action et son rayonnement à...

Numéro spécial EGS : La biodiversité des sols : un bien commun au service de tous

- 01/12/2022

- AFES / Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

En décembre 2020, la Journée Mondiale des Sols (JMS) a été célébrée en France sur le thème de la biodiversité des sols. Organisée par l’AFES (Association Française pour l’Étude du Sol) et en partenariat avec la Région PACA, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille, l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Ministère de l’Agriculture et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME), elle a permis de mettre en lumière cette biodiversité cachée et pourtant essentielle au maintien de fonctions et services les plus fondamentaux ; ceci a pu...

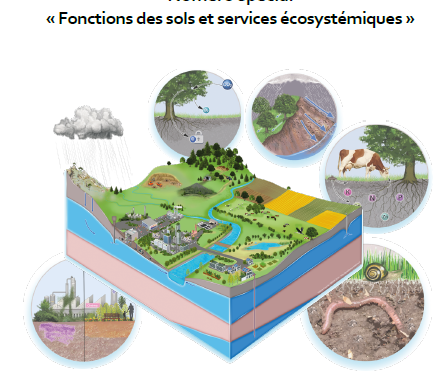

Numéro spécial EGS : fonctions des sols et services écosystémiques

- 18/08/2021

- AFES / Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Les travaux présentés dans ce numéro spécial, sans être exhaustifs, illustrent bien la dynamique actuelle de mise au point de démarches d’évaluation des fonctions/services pour l’aide à la décision, en particulier dans le cadre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Outre les besoins d’améliorer les bases scientifiques de la quantification de certains services, un des enjeux est de faciliter le transfert des démarches vers les professionnels et les décideurs publics, notamment les bureaux d’études et les collectivités. Il s’agit donc de renforcer...

Numéro spécial EGS : communiquer et sensibiliser le grand public aux sols

- 31/08/2020

- AFES / Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Le sol ne se limite pas à une simple surface que l’on foule. Il constitue un écosystème à part entière, essentiel à nos sociétés pour l’approvisionnement en nourriture et en matériaux, la régulation du cycle de l’eau et du climat, le recyclage de déchets organiques, la préservation d’un patrimoine biologique et culturel… Dans une société où la majeure partie de la population est urbaine, le risque de déconnexion entre les bénéficiaires finaux des services rendus par les sols et la prise de conscience de leur importance sont réels. Le sol, malgré son...

CONSULTEZ LES DERNIERS ARTICLES EGS

Vous pouvez effectuer une recherche d’articles par mots clés ou numéro de parution en utilisant le moteur de recherche du centre de ressource :

LE COMITÉ DE RÉDACTION ET LE COMITÉ ÉDITORIAL

Comité de rédaction :

- Directeur de la publication :

Alain BRAUMAN (Président de l’AFES) - Rédacteur en chef :

Anne RICHER-de-FORGES - Rédacteur en chef adjoint :

Denis BAIZE - Secrétariat de rédaction :

Florence HELIES, Jean-Pierre ROSSIGNOL

Comité éditorial :

| D. | Angers | Sainte Foy | Canada |

| M. | Bardy | Paris | France |

| E. | Blanchart | Montpellier | France |

| W. | Blum | Vienne | Autriche |

| L. | Bock | Gembloux | Belgique |

| A. | Bruand | Orléans | France |

| T. | Chevallier | Montpellier | France |

| C. | Cheverry | Rennes | France |

| J.L. | Chotte | Montpellier | France |

| G. | Colinet | Gembloux | Belgique |

| S. | Cornu | Aix-en-Provence | France |

| I. | Cousin | Orléans | France |

| E. | Dambrine | Chambéry | France |

| S. | Deckers | Leuven | Belgique |

| A. | Delaunois | Albi | France |

| B. | Delvaux | Louvain la Neuve | Belgique |

| P. | Faivre | Chambéry | France |

| C. | Feller | Montpellier | France |

| N. | Filippi | Ispra | Italie |

| E. | Frossard | Zurich | Suisse |

| J.C. | Germon | Dijon | France |

| M.C. | Girard | Paris | France |

| J.M. | Gobat | Neuchâtel | Suisse |

| A. | Halitim | Batna | Algérie |

| B. | Jabiol | Nancy | France |

| J.L. | Julien | Laon | France |

| C. | Keller | Aix-en-Provence | France |

| P. | Lagacherie | Montpellier | France |

| B. | Laroche | Orléans | France |

| J.P. | Legros | Montpellier | France |

| B. | Lemercier | Rennes | France |

| F. | Macias Vasquez | St-Jacques de C. | Espagne |

| C. | Mathieu | Paris | France |

| J. | Meersmans | Liège | Belgique |

| J.P. | Montoroi | Bondy | France |

| R. | Moreau | Montpellier | France |

| J.L. | Morel | Nancy | France |

| J. | Moulin | Châteauroux | France |

| R. | Mrabet | Rabat | Maroc |

| R. | Paradelo Núñez | Santiago de Compostela | Espagne |

| V. | Parnaudeau | Rennes | France |

| N. | Pousse | Nancy | France |

| S. | Recous | Laon | France |

| G. | Richard | Orléans | France |

| N. | Saby | Orléans | France |

| D. | Schwartz | Strasbourg | France |

| T. | Sterckeman | Nancy | France |

| E. | van Ranst | Gand | Belgique |

| C. | Walter | Rennes | France |

ADHÉRER OU FAIRE UN DON

Parce que l’AFES est une association, et ne peut agir que grâce au soutien de ses membres. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez pas à faire un don ou à rejoindre le réseau de nos adhérent·es.