JES 2025, sortie de terrain alpages

Cette sortie a eu lieu le 10 juillet 2025 juste après les sessions en salle des JES et a réuni une trentaine de participants. L’animation a été conduite notamment par Jérôme Poulenard et Jean Marcel Dorioz, ce qui nous a permis de découvrir non seulement les sols mais tout l’ensemble fonctionnement d’un alpage en symbiose avec les troupeaux qui le parcourent.

Présentation de l’alpage

L’alpage visité se situe dans la vallée d’abondance à l’ouest du sommet des Cornettes de Bise et constitue la partie septentrionale de la zone naturelle protégée des Cornettes de Bise.

La géologie locale est dominée par des roches carbonatés de l’ère secondaire, qui se déclinent sur la zone visitée en calcaires dur du Tithonien et marnes calcaires du Lias sur lesquels se sont déposés récemment éboulis et moraines.

La carte pédologique indique que le secteur concerné est composé à majorité de brunisols (70%) et calcisols, mais nous verrons que la diversité des sols observés est bien plus grande que cela.

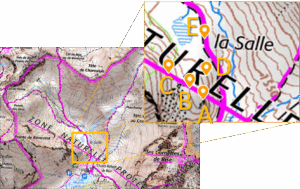

Carte de l’alpage visité avec localisation des profils, ceux sont numérotés A, B, C, D, E, conformément au document distribué aux participants.

Sur les cinq profils de la sortie, trois sont situés sur une butte qui est dans le prolongement de l’arrête est de la pointe de Bénévent (A, B et D), un est sur un versant raide d’éboulis calcaires descendant de cette même arrête (C) et le dernier est un replat situé plus au mord et qui est aussi une zone de repos des troupeaux.

Troupeau de pédologues à l’alpage, au fond le sommet des Cornettes de Bises avec ses barres de calcaire dur du Jurassique (Tithonien).

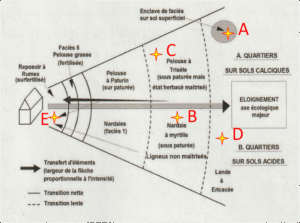

L’alpage visité représente un bassin versant à l’exutoire duquel se trouve le marais de Bise. La zone étudiée est située à proximité de cet exutoire, à 50 à 150 m d’altitude environ au dessus de celui-ci. L’alpage contient plusieurs zones de pâturage en lien avec la géologie, la pédologie, la flore et la présence des troupeaux… Le schéma ci-dessous résume les différentes unités de l’alpage et permet de visualiser dans quelle unité se trouvent les profils de sol.

Ce schéma est issu du document distribué aux participants et représente les différentes zones de l’alpage en fonction de l’acidité des sols, de leur végétation et de leurs interactions avec les troupeaux. Les transferts d’éléments sont dus au pâturage qui provoque une exportation d’élément (N, P…) et aux déjections qui engendrent une importation, on voit que les zones éloignées des étables sont appauvris au bénéfice des zones les plus proches. J’ai rajouté à ce schéma les profils de sol pour bien visualiser dans quelle unité d’alpage se situe chacun d’eux.

Le secteur visité présente un fort gradient au sein de ces différentes unités, de sorte que nous avons pu observer des sols très différents dans un petit périmètre.

Dans le document qui a été remis aux participants une description des cinq profils a été proposée ainsi qu’une classification selon la WRB2006, la CPCS et le RP1995, en effet ils proviennent d’une étude réalisée avant 2008 et la parution du référentiel pédologique que nous utilisons aujourd’hui, de sorte que les noms proposés ne correspondent pas à ce dernier et que cela a été l’objet de nombreuses discussions qui ne sont pas forcément arrivés à un consensus général. De plus les profils ne sont pas situés exactement aux mêmes endroits que lors de l’étude en question, de sorte que les observations de ce 10 juillet ne correspondent pas toujours à ce qui est décrit dans le document.

Les profils de sols observés

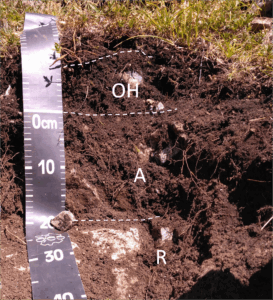

Le profil A

Nous avons ici un profil très peu profond présentant un horizon OH posé sur un horizon A développé à partir des calcaires durs que l’on trouve à seulement 20 cm sous la base de l’horizon OH. Ces calcaires étant très purs, leur altération libère très peu de minéraux secondaires d’où le peu de sol minéral produit ici. Les horizons organiques sont très acides. Il s’agit vraisemblablement d’un Organosol calcaire.

Ce profil est situé dans une zone peu pâturée car très peu productive et éloignée des parcours des troupeaux.

Le profil B

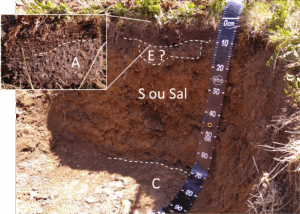

Ce profil est un sol très acide (pH < 5) totalement décarbonaté sur marnes calcaires. C’est un secteur acidophile du pâturage dominé par le nard, une Poacée qui n’est pas brouté par les vaches. Il contient aussi diverses espèces acidophiles (myrtilles, airelles, arnica…). Il n’y a pas d’amonts calcaires à ce secteur de l’alpage, de sorte qu’il ne reçoit jamais de colluvionnement calcaire qui pourrait amender le sol.

Ce sol est présenté dans le document comme un Brunisol, ce qui est conforme à ce que propose la carte pédologique, cela dit cette dénomination n’a pas fait l’unanimité car l’horizon S présente un pH bas et une structure microgrumeleuse faisant dire à certains (dont moi même) qu’il s’agit plutôt d’un horizon Sal et que nous avons donc à faire à un Alocrisol.

De même la présence d’un horizon E et donc d’un début de podzolisation fait débat, ce d’autant plus que l’humus n’est ni un moder ni un mor mais un mull prairial avec mat racinaire dense de nard.

Le profil C

Par manque de temps nous n’avons pas pu malheureusement décrire ce profil, d’où l’absence de mire, mais je suis quand même monté jusque là pour prendre la photo, Les horizons n’apparaissant pas visuellement, je ne les ai pas ajouté à la photo mais il s’agit vraisemblablement d’un Calcisol sur éboulis calcaires, comme indiqué là encore sur la carte pédologique. Contrairement au précédent, ce sol présente des amonts calcaires constituant l’arrête est de la pointe de Bénévent. Cela permet un apport régulier de calcaire qui agit comme un chaulage (les animateurs ont utilisé l’expression de « fertilisation calcaire ») et permet de maintenir le pH relativement élevé, autour de la neutralité. Cela favorise aussi la présence d’une végétation riche en Fabacées qui enrichi le sol en azote et rend ces zones d’éboulis sous amonts calcaire plutôt fertiles.

Le profil D

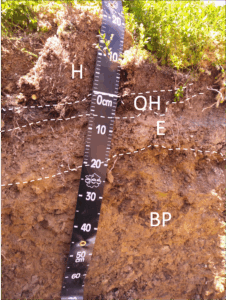

Ce sol est développe sur des moraines et surmonté d’une tourbière à sphaigne et à éricacées (myrtilles, airelles rouge, airelle des marais). L’horizon de surface est clairement un horizon histique H qui état engorgé en eau le jour de la visite (et probablement tout au long de l’année pour que la sphaigne puisse se maintenir).

En revanche le profil sous jacent n’est pas engorgé et s’apparente à un Podzosol, bien que là aussi cela fasse débat et il faudrait avoir un dosage de l’aluminium pour vérifier que celui s’accumule bien dans l’horizon noté ici BP.

Le profil E

Le dernier profil est situé en contrebas des précédents sur un replat couvert de rumex servant de zone de repos aux vaches, en conséquence cette zone est d’une part fortement piétinée et donc tassée en surface et d’autre part fortement enrichie en éléments nutritifs et notamment en azote et phosphore via les déjections de bovins.

Les annotations visibles sont l’œuvre de Christophe Ducommun que je remercie au passage.

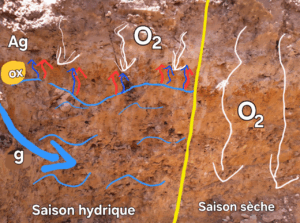

Nous avons affaire ici à un Rédoxisol qui s’engorge en eau par la surface à cause d’apports latéraux provenant des versants environnants, ce qui concentre au passage le fer. L’horizon de surface, ici noté Ag, se déferrifie en période d’engorgement, et le tassement accentue l’attraction du fer vers les zones plus oxydés, en l’occurrence dans l’horizon sous jacent, ce qui provoque son blanchissement.

Le toit de la nappe perchée est de profondeur variable, ce qui provoque, lorsqu’il s’abaisse, des remontées capillaires qui entraînent le fer qui précipite dans la frange capillaire rouille à l’interface entre les horizons Ag et g.

L’observation de ce profil est une occasion de revisiter la complexité des sols hydromorphes et des processus qui y siègent !

Conclusion

Cette sortie a donc été une occasion de découvrir le fonctionnement d’un alpage et les interactions des différentes zones de celui-ci à travers les pérégrinations des troupeaux et d’observer des profils très variés et qui ont été le support de nombreuses discussion pendant la sortie mais aussi après.

Je remercie l’AFES pour l’organisation de cette sortie, les animateurs, Jérôme Poulenard et Jean Marcel Dorioz, ainsi que tous les commentateurs de ces profils sur mon fil linkedin, je pense en particulier à Jacques Thomas, Jérôme Juilleret, Adrien Berquet, Sidney Davis et bien d’autres pour leur commentaires aussi pertinents que constructifs qui m’on aidé à écrire ce compte rendu que j’espère le plus juste possible ainsi que Christophe Ducommun pour sa relecture de ce document et ses remarques très pertinentes.

Cet article a été rédigé par Gilles Domenech.