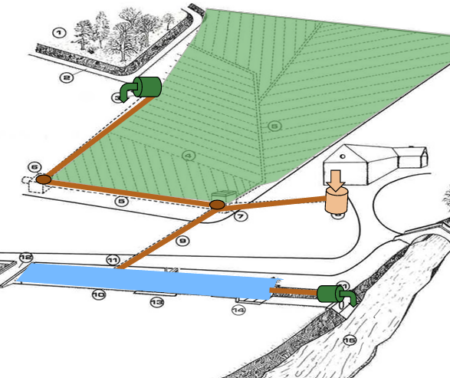

Poster : Base de données sur le drainage agricole (BD Drainage)

- 04/12/2024

- Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Ce poster a été réalisé dans le cadre de la Journée Mondiale des Sols 2024 « les données et informations sur les sols ».

De nombreux programmes de drainage ont été réalisés autour des années 1970/80. Le drainage présente des intérêts agronomiques. Pour autant, il est important de prendre en compte le

cheminement de l’eau drainée et son impact sur les milieux naturels. Les informations sur les systèmes de drainage, issus de ces programmes, étaient à l’époque essentiellement stockées sous format papier. Ces données risquent d’être perdues à moyen...

Influence de l’usage ancien des sols sur le cycle de l’azote dans les forêts vosgiennes

- 01/12/2001

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Depuis le milieu du XIXe siècle, la surface forestière a environ doublé en France (Koerneran1999). Ces nouvelles forêts croissent en majorité sur d’anciennes terres agricoles. Parallèlement, certaines anciennes forêts surexploitées ont également été reboisées. Dans le massif vosgien, il s’agit principalement dans les deux cas de plantation de résineux sur des sols acides. Dans ces nouvelles forêts, nous avons étudié la composition chimique et isotopique (C, N, C/N, d15N) de l’horizon A1 des sols, ainsi que la disponibilité de l’azote, mesurée par incubations en...

Etude de l’impact des épandages d’eaux terreuses, d’eaux décantées et de vinasses issues de l’industrie betteravière sur la teneur en nitrate des eaux de drainage

- 01/12/2015

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

L’épandage des effluents de sucrerie et de vinasses de distillerie à l’automne est une technique bien développée dans les régions betteravières en France. L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs de risque de hausse de concentration en nitrate des eaux de drainage suite à ces apports et d’établir un bilan sur la pratique d’épandage. Une étude par simulation a donc été réalisée avec le modèle STICS sur une succession blé-betterave et avec un couvert de moutarde en interculture. L’étude vise à représenteranpar simulations, l’ensemble des...

Stockage, circulation et infiltration de l’eau

- 01/04/2023

- Ressource pédagogique / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Cette synthèse a été réalisée dans le cadre de la construction du jeu de la Fresque du Sol (https://www.afes.fr/actions/fresque-du-sol/). 35 synthèses ont ainsi été réalisées qui permettent d’aborder les grands enjeux de la connaissance et de la préservation des sols. Cette synthèse porte spécifiquement sur le thème du stockage, de la circulation et de l’infiltration de l’eau.

Selon la nature des sols, l’eau va pouvoir plus ou moins bien y être stockée, s’infiltrer dans la...

Conséquences de l’épandage de pommes de retrait sur la qualité des eaux de drainage

- 01/12/2002

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France) la production de pommes entre 1986 et 1995 a varié de 430 000 Mg à 600 000 Mg par an avec une destruction annuelle variant de 0à 230 000 Mg. Parmi les techniques d’élimination des surplus l’épandage contrôlé au champ peut être une solution. Une étude de terrain et de laboratoire a été conduite pour évaluer les risques pour la qualité des eaux d’une telle pratique. In situ trois parcelles ont reçu respectivement 0 500 et 1000 Mg de pommes par hectare et on s’est intéressé au profil 00 – 90 cm. La fréquence...

Évolution de la salinité dans une oasis moderne de la Tunisie

- 01/12/2010

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Le périmètre oasien de Segdoud, située au sud-ouest de la Tunisie, est affecté par des problèmes de remontée de la nappe phréatique et de salinisation des sols. Cette salinisation est la résultante des effets cumulés d’un climat aride où les précipitations sont rares et irrégulières et d’une gestion irrationnelle de l’irrigation, elle est accentuée par l’absence de lessivage et le dysfonctionnement du système de drainage. Le présent travail a été entrepris pour cerner les phénomènes de salinisation des sols et de remontée de nappe phréatique en tenant compte...

Irrigation souterraine en limons de Bresse

- 01/12/1994

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Afin de vérifier dans un luvisol redoxisol les conséquences hydrologiques et les performances agro-techniques de l’irrigation souterraine – qui consiste à recharger une nappe par apport d’eau à l’aide d’un réseau de drains enterrés – un dispositif expérimental a été installé en 1993 dans une exploitation agricole située sur limon de Bresse. Sur le plan scientifique à partir de l’injection d’eau dans le sol résultant de ce mode d’arrosage l’objectif a été d’identifier et de quantifier les transferts d’eau notamment ceux intervenant au sein des horizons...

Dégradation morphologique et agriculture : quantification des évolutions pédologiques à court terme sous contraintes anthropiques

- 01/12/2013

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

La gestion durable de la ressource sol reconnue comme non renouvelable à l’échelle humaine nécessite de connaître voire d’orienter les évolutions des sols en réponse aux activités anthropiques ou au changement climatique. Les dynamiques des principaux processus pédologiques à des pas de temps de quelques dizaines à centaines d’années sont cependant largement méconnues. Trop souvent encore les sols sont considérés comme stables pour de tels pas de temps. Dans ce contexte nous synthétisons ici les avancées scientifiques de dix ans de recherches avec pour objectifs : i)...

Évolution des propriétés physiques et physico-chimiques de sols salés de la basse vallée de l’Euphrate (Syrie)

- 01/12/1998

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Cette étude a été réalisée sur les sols de la ferme expérimentale dite du « 7 avril », à Deir Ezzor dans la Basse Vallée de l’Euphrate (Syrie). Trois profils ont été comparés correspondant à un sol salé témoin non irrigué et à deux sols irrigués, drainés et cultivés. Les sols sont de composition granulométrique argilo-limoneuse à limono-argileux et les variations verticales de granulométrie apparaissent largement fonction des conditions de mise en place de l’alluvion. La composition minéralogique des argiles est homogène avec la présence de kaolinite,...

Altération du granite en zones tropicales. Exemple de deux séquences étudiées au Cameroun (Afrique Centrale).

- 01/12/2007

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Deux séquences d’altérations du granite développées dans deux zones bioclimatiques du Cameroun ont été étudiées au moyen de l’analyse macroscopique et microscopique de la diffraction des Rayons X (DRX) des analyses chimiques ainsi que des observations au MEB et au MET. Au sud Cameroun en zone forestière tropicale humide à collines en demi-orange à pentes moyennes à fortes et à drainage efficace l’altération du granite conduit à la néoformation de la kaolinite et à la formation d’un sol ferrallitique constitué de quatre horizons à pH acide et à rapport SiO2/Al2O3...

Organisation de la couverture pédologique et rendements d’une culture mécanisée de manioc sur Terres Hautes en Guyane

- 01/12/1994

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Sur un versant des terres hautes du Nord-Ouest de la Guyane on compare les variations de caractères pédologiques simples et les rendements d’une culture mécanisé de manioc. Les caractères pédologiques sont décrits sur deux transects à partir de sondages à la tarière l’hydromorphie est également évaluée à l’aide d’un indice topographique. Les rendements (matière fraîche) en tubercules et parties aériennes consommables sont mesurés sur des placettes situées à proximité de chaque sondage. Trois domainepédologiques se succèdent le long du versant : à l’amont...

La disparition du paludisme dans la France rurale et la régression des terres humides – Exemple de la sologne

- 01/12/2006

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Les médecins constatent en France que les fièvres intermittentes diminuent d’importance à partir du milieu du XIXe siècle et disparaissent quasiment avant la Seconde Guerre mondiale. Cette disparition laisse la classe médicale perplexe. En particulierandans les vastes régions aux sols bruns humides et acides, elle peut avoir pour origine : 1° L’entretien des réseaux de fossés, de mares permettant l’élimination des eaux superficielles. 2° Développement de l’usage des amendements calcaires (plâtrage, chaulage et marnage) qui permet des gains de rendements dans ces terres...

Contraintes biophysiques et potentiel agro-pédologique pour la production du manioc et de la patate douce dans la vallée du Noun au Cameroun

- 09/06/2025

- Articles EGS

- Texte brut ou illustré

La vallée du Noun est l’un des grands bassins de production des cultures vivrières

du Cameroun avec une grande diversité des sols. Cette étude a été menée dans le but

d’identifier les contraintes biophysiques à la production ainsi que le potentiel des terres pour

la production du manioc et de la patate douce de la vallée du Noun au Cameroun. Ces deux

cultures étant comptées parmi les principales cultures d’intérêt pour la consommation locale

et qui trouvent aussi de nouveaux débouchés à travers la transformation en farine. Après la

Ingénierie des eaux et du sol. Processus et aménagements

- 09/10/2007

- Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Cet ouvrage traite des méthodes et techniques des sciences de l’ingénieur dont les objectifs sont la maîtrise des eaux et leur gestion, dans un cadre global de préservation des ressources naturelles. Les notions abordées couvrent les nombreux aspects de la gestion des eaux en relation avec la production alimentaire (irrigation et drainage) et la conservation des milieux naturels. Le concept de maîtrise des eaux renvoie en effet à la fonction de protection qu’exercent les ouvrages et aménagements, en particulier à l’égard de la ressource que constitue le sol. Les...

Les 6 facteurs de la pédogenèse

- 06/12/2023

- Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

La formation des sols est la conséquence d’altérations de divers matériaux géologiques (les « matériaux parentaux » autrefois nommés « roches-mères ») sous l’action notamment des précipitations et des êtres vivants, sur une longue durée. Le présent article détaille les six facteurs qui déterminent leur formation, leur aspect, leurs propriétés et leurs fonctionnements. Sous nos climats, le facteur principal est la lithologie du matériau parental qui détermine initialement et pour longtemps la morphologie et les principales propriétés des sols. Mais d’autres...

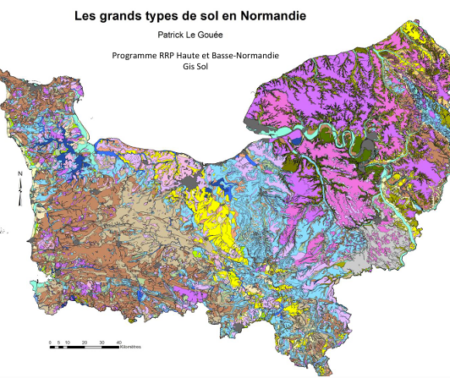

Poster : La cartographie des sols en Normandie

- 04/12/2024

- Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Ce poster a été réalisé dans le cadre de la Journée Mondiale des Sols 2024 « les données et informations sur les sols ».

La forte implication des pédologues dans la production cartographique tient aux

nombreux enjeux auxquels elle permet de répondre dans les domaines de la

planification territoriale (urbanisation, corridors écologiques), des aménagements

agricoles (drainage, irrigation, remembrement) ou bien encore de la gestion des

problèmes environnementaux (érosion, salinisation, pollution chimique des sols).

En Normandie, la...

Apport de la télédétection multi-temporelle à l’identification de zones potentiellement salées dans les périmètres irrigués du Niger

- 18/03/2024

- Articles EGS

- Texte brut ou illustré

Résumé

La salinité est une menace mondiale sur les sols notamment au sein de systèmes irrigués

où un drainage adapté n’est pas toujours mis en place. Les périmètres irrigués des rives du

fleuve Niger, stratégiques pour la sécurité alimentaire du pays grâce à la culture du riz, sont

particulièrement concernés par ces risques de salinisation. Il serait donc important de disposer

d’un dispositif de surveillance de l’évolution dans le temps de la salinité des sols. L’objectif de

cette étude est de comparer deux...

Impact des eaux d’irrigation sur l’origine des accumulations gypseuses dans les sols de lóasis de Metouia (Tunisie)

- 01/12/2005

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

A partir des données d’analyse chimique des eaux d’irrigation et à l’aide d’une approche morphologique et géochimique, complétée par une analyse micromorphologique, nous avons analysé la relation entre les eaux d’irrigation, la solution extraite du sol et la nappe superficielle, pouvant être responsable des accumulations gypseuses dans les sols de l’oasis de Metouia. Les eaux d’irrigation provenant des forages et exploitées dans l’oasis de Metouia depuis l’année 1958Andont gardé globalement le même faciès chimique mixte sulfaté. Ces eaux sont classées avec...

Infiltrabilité et érodibilité de sols salinisés de la plaine du Bas Chéliff (Algérie) – Mesures au laboratoire sous simulation de pluie

- 01/12/2004

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

L’aménagement de la plaine du Bas Chéliff doit assurer une bonne gestion des sols. En effet 80 à 85 % des sols de cette région sont touchés par des problèmes de salinité. Or les propriétés hydrodynamiques et l’érodibilité de ces sols sont mal connues. Pour pallier ce manque de connaissance les six principaux types de sols de cette région ont été soumis à deux pluies simulées successives d’une heure à une intensité de 63 mm h-1. Il s’agit d’un Fluviosol d’un Vertisol et de quatre Salisols de niveau de salinité croissante. Ces simulations de pluie ont été...

Qualité chimique et physique des sols : Variabilité spatiale et évolution

- 01/12/1996

- Articles EGS / Ressource technique et scientifique

- Texte brut ou illustré

Les sols de France présentent une grande variété liée principalement à la diversité géologique et climatique du territoire. La qualité des sols au plan chimiques et physique est en partie à l’origine de la différenciation des régions naturelles telles que nous pouvons les observer aujourd’hui. C’est cette qualité des sols qui a déterminé au cours de m’histoire un mode d’occupation qui est spécifique à chaque région. Cependant l’organisation du territoire a constamment évolué au cours du temps, notamment du fait de l’action de l’homme. Durant la deuxième...